Revolution des Herzens

Weihnachtliche Grüsse zwischen dem Café "Le Dorothy" in Paris und der örtlichen Pfarrei

Paste-up “New Education” von Tim Ossege, alias seiLeise, fotografiert am 27.9.2025 im Pariser Quartier Belleville-Ménilmontant. (Foto: P. Bernd)

Revolution des Herzens – Weihnachtliche Grüsse zwischen dem Café “Le Dorothy” in Paris und der örtlichen Pfarrei

„Die größte Herausforderung unserer Zeit lautet: Wie können wir eine Revolution des Herzens herbeiführen, eine Revolution, die bei jedem Einzelnen von uns beginnen muss?“

Dorothy Day

Ein Gruß zu Weihnachten ist für mich ein Innehalten im wörtlichen Sinn: Für kurze Zeit stehenbleiben, alles andere lassen, nach innen schauen und an gute Menschen denken, an die Freundinnen und Freunde zumal, und dann meinen fast einzigen richtigen Brief des Jahres schreiben. Meine Gedanken anzuhalten, fällt mir aber doch schwer, und das Loslassen sowieso, um dieser Erinnerung an eine Zeitenwende Raum zu geben, die immer noch viele Menschen bewegt, ihr Leben befragen. Eine Erinnerung, die mit dem bloßen Dasein des Weihnachtsfestes am Ende des Jahres doch noch dieses andere Wort von Frieden und dem Recht eines jeden Menschen, zwar mit viel Glitzer zugedeckt, nicht ganz vergessen lässt. Da ist es gut, dass sich „rund um den geweihten Abend“ (Herbert Grönemeyer) auch das Jahr wendet; und auch ich schaue wie alle zurück und voraus.

Dass ich jetzt seit gut einem Jahr an neuem Ort wohne und arbeite, wäre Gelegenheit, davon zu berichten. Aber ich frage lieber danach, was mich zur Hoffnung als – sagen wir einmal – revolutionärer theologischer Tugend wenigstens an manchen Tagen des Jahres inspiriert.

So ein Tag war der 27. September. Wir waren eine ansehnliche Gruppe von zumeist kirchlich irgendwie engagierten Menschen mit ganz diversen Lebensentwürfen, die sich für ein Wochenende in Paris trafen. Eine gute Freundin aus Biel/Bienne hatte schon Monate vorher angeregt, das Café „Le Dorothy“ im Pariser Quartier Belleville-Ménilmontant kennenzulernen, dort, wo damals die letzte Barrikade der Pariser Kommune fiel. Irgendwie spürt man diesen Hauch noch in Belleville. Hier finden bis heute Menschen zusammen, die nichts haben als ihr Leben, und andere mit großem Herzen und einem sozialen Gewissen, das sie unermüdlich sein lässt. Die Geschichte des vormaligen „Relais Ménilmontant“ und der Bezug zur wenige Meter entfernten Kirche Notre-Dame de la Croix könnt Ihr auf der Webseite von www.ledorothy.fr nachlesen. Für eine unkomplizierte Übersetzung aus dem Französischen helfen inzwischen ja ganz gut funktionierende Werkzeuge im Netz.

Unsere Gruppe wird im „Café solidaire“ so herzlich und offen begrüßt wie alle Menschen: Einige von ihnen kommen regelmäßig, und jeden Tag sieht man wieder neue Gesichter. Und es sind immer freiwillig Engagierte da, die einen ansprechen. Auch ich erlebe das, als ich mich etwas umschaue, und bedanke mich: „Ich gehöre zu der Gruppe da – aus der Schweiz.“

Und erlebe einen besonderen Ort der Begegnung. Rundherum sind Menschen, sitzen und trinken zusammen, planen etwas, andere holen ein Spiel aus einem Regal, andere sitzen zusammen, um unter künstlerischer Anleitung in künstlerische Collagen zu bringen, was sie gerade gemeinsam beschäftigt.

Es sind vor allem junge Katholik:innen zwischen 20 und 35, die das Team vom Dorothy prägen – neben denen anderer oder ohne Konfession – verbunden unter der Parole der Solidarität.

Mit einem Blick von außen beschreibt das Magazin der Zeitung „L’Humanité“ es so: „Das Dorothy ist gleichzeitig ein solidarisches Café, ein Ort für Aktivisten und Vereine, ein Kultur- und Musikzentrum, ein Konferenz- und Coworking-Raum. Es verdankt seinen Namen Dorothy Day (1897-1980), einer amerikanischen katholischen Journalistin, Gründerin der katholischen Arbeiterbewegung, die sich zeitweise dem Anarchismus verschrieben hatte und sich für soziale Gerechtigkeit und das Wahlrecht für Frauen einsetzte. Es versteht sich als Treffpunkt für alle progressiven Katholiken der Hauptstadt. ‚Es ist ein Ort, an dem wir die Soziallehre der Kirche bekannt machen und leben wollen‘, erklärt Alexis Lemétais, Präsident des Dorothy. ‚Das heißt, wir begnügen uns nicht damit, beispielsweise mit Obdachlosen solidarisch zu sein, sondern versuchen auch zu erklären, warum das System Elend und Obdachlosigkeit hervorbringt.‘“

Davon erzählt auch Thibault Delarue, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Dorothy. Inzwischen haben wir alte Sessel, zwei Sofas und Stühle zusammengeschoben, die ihre eigne Geschichte haben und im Dorothy neue Heimat fanden. Alle sind gespannt dabei und interessiert. Fragen werden gestellt; auch ganz banal, woher das Geld kommt – im Umfeld einer Kirche ohne Kirchensteuern, wenn selbst die Pfarrei, der die Räume gehören, vom Dorothy, Ort engagierter Christ:innen, monatlich 3000 Euro Miete verlangt.

Was das Eigentliche dieses Ortes sei, betont Thibault, dass er ein Ort des Wortes sei. Nichts beginnt, ohne dass etwas ins Wort gebracht wird, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie überhaupt zu reden anfangen, dass Menschen einander zuhören. Aber vor allem auch, gemäß dem, was ich gelernt habe, nämlich dass Praxis Aktion und Reflexion bedeutet, beide untrennbar sind, organisierte „Wortanlässe“: Man kann bei einer Konferenz oder einem Kaffee den Kommunisten Bernard Friot, Verfechter des Grundeinkommens, treffen oder den Theoretiker des Ökosozialismus Michael Löwy oder die Antikapitalisten des Kollektivs Anastasis (www.anastasis.org), in deren Reihen sich die Initiator:innen des 2017 gegründeten Dorothy finden: Eine Gruppe von Freunden, die ihr Studium an der „SciencesPo“ abgeschlossen hatten und feststellten, dass die katholische Gemeinschaft von der Rechten und der extremen Rechten vereinnahmt wird. Diese jungen widerständigen Katholik:innen veranstalten auch einmal im Jahr das „Festival des Poussières“, „Staubfestival“, mit Vorträgen, Ateliers, Diskussion, Gottesdienst in der Nähe von Dijon. Leben Kirche, wie sie biblisch gedacht war. Sind an den wichtigen Demos auf der Straße dabei, die der zweite Ort von Kirche sein könnte. Seit kurzem entsteht aus ihren Reihen heraus eine neue Zeitschrift: „Le cri“. „Der Schrei“.

„Im Anfang ist der Schrei“, so variiert in einem Buch der irisch-mexikanische Politikwissenschaftler John Holloway, den Beginn des Johannesevangeliums, der am Weihnachtstag in den Kirchen gelesen wird. Nicht das Wort, „sondern der Schrei“, sagt er. „Angesichts der Verstümmelung des menschlichen Lebens durch den Kapitalismus, ein Schrei der Trauer, ein Schrei des Entsetzens, ein Schrei des Zorns, ein Schrei der Verweigerung.“

„Die Menschen beginnen zu erkennen, dass sie keine Individuen, sondern gesellschaftsverhaftete Personen sind, dass der Mensch allein schwach und orientierungslos ist und dass er seine Stärke im gemeinsamen Handeln suchen muss.“

Dorothy Day

Wer an die aus der jüdischen Tradition stammende Metapher „Schwarzes Feuer auf weißem Feuer“ denkt, der findet in den Zwischenräumen der schwarzen Buchstaben der Schrift, hier des Wortes ‚Wort‘ auch den Schrei von Menschen als weißes Feuer bis zum Schrei des Messias Jesus, der das Wort, das bei Gott war, verkörpert. Das weiße Feuer des Pergaments in den Zwischenräumen der schwarzen Buchstaben ‚w o r t‘ sucht der Evangelist vielleicht in dem, was er in seinen ersten schwarz geschriebenen Sätzen sagen möchte: Leben und Licht in dem Messias, und unauslöschbares Wort von Gott: Befreiung für alle nach unten gedrückten Menschen.

Auf der Vorderseite sind erste Wörter aus dem Weihnachtsevangelium zu lesen. Und dann seht Ihr das Foto eines Paste-up von Tim Ossege, alias seiLeise, einem Streetartkünstler aus Köln, auf den ich mich ja schon manches Mal bezogen habe. Tim gibt ihm den Titel “New Education”. Es schmückt nicht zufällig die Karte: Das Foto wurde am selben Tag vormittags im Quartier Belleville aufgenommen, an dem wir dann im „Le Dorothy“ waren, diesem Raum des Wortes. Per Mail hatte Tim, den ich einmal in seinem Ausstellungsraum in Köln besucht hatte, eingeladen, seinen Spuren zu folgen, die er kurze Zeit vorher in Belleville an den Wänden hinterlassen hatte und die oft schnell wieder auf behördliches Geheiß entfernt werden. Mit einer Handvoll Leute aus der Gruppe haben wir dies dann auch in Angriff genommen – eine spannende Suche durch alle möglichen Straßen und Gassen. In der rue des Cascades sind wir dann auch auf viele weitere Streetartwerke gestoßen. Beim interessierten Betrachten, Reden und Fotografieren grüßt uns eine Frau mit ihrem Sohn an der Hand lächelnd: „Bienvenue dans notre quartier!“

Das Bücher lesende kluge Mädchen von seiLeise ist mir in Paris zum ersten Mal begegnet. Das Paste-up hat ja etwas Ambivalentes. Was liest es schwarz auf weiß oder wird ihm zum Lesen gegeben? Erkennt es etwas in den Zwischenräumen des Textes? Die wohl kaum zufällig englischen Buchtitel verschlagen einem eher den Atem: „Tactics“, „Technology“, „Doctrin“, „Analyses“ – ein ganzes Karrierevokabular des herrschenden Systems. – Es bleibt aber völlig offen, ob auf Funktionieren getrimmte junge Menschen Gelesenes in den „Aufstand des Wortes“ wenden, das am Anfang war.

So schaue ich mit dem, was mir aus einem „zu Hoffnung“ inspirierenden Wochenende in Paris geblieben ist, auf Weihnachten 2025. Und das hat alles mit Menschen zu tun, die jede und jeder anders, so wie es einer und einem gegeben ist, und vielleicht mit ganz neuen Versuchen, das leben möchten, was Solidarität genannt wird, das, was Kirche sein könnte, die Räume des Wortes auftut und das offene solidarische und kritische Wort aus ihrem biblischen Wortschatz weitersagt und in das Jahr 2026 hineindeutet.

Auch am neuen Wohnort und am neuen Arbeitsort sehe ich viele Menschen, die sich auf so viele Weise, kreativ und hartnäckig, kritisch und offen, mit Freude und Mut, mit Lust und aus Überzeugung engagieren oder einfach da sind, z.B. bei einem Menschen, wenn es gut ist, dass eine/r da ist.

Dafür danke ich Euch, soweit dies an mir ist, von Herzen: Den Menschen aus der Pfarrei St. Johannes und den anderen Orten, den Freundinnen und Freunden, Geschwistern und Menschen, die mir für einen Moment nur begegnet sind. Ich denke dabei vor allem auch an die „Worträume“, die Ihr aufmacht und die man gerne betritt. Und ich denke an Euer vielseitiges, buntes, sich ergänzendes und wohltuendes Engagement.

Die Bestimmung der Hoffnung als „Durchquerung des Unmöglichen“ der französischen Philosophin Corine Pelluchon prägte einen Adventsgottesdienst. Darin finde ich die Menschen wieder: Von früher, von heute, aus dem „Le Dorothy“ und Euch. Merci beaucoup!

Ich wünsche Euch ein friedvolles Weihnachtsfest und Hoffnung, die Euch im Jahr 2026 bestärkt, dem uralten Wort für Menschen treu zu bleiben.

Mit den herzlichsten Grüßen – Pax et Bonum!

Peter Bernd

„Gott. Mit diesem Wort ist zu wenig gesagt, um es so ohne weiteres zu benutzen. Es kann alles und nichts bedeuten. Es ist, allgemein gesprochen, die Andeutung einer Übermacht, die Menschen in die Knie zwingt: eine Macht, welche Menschen unterdrückt, nach unten drückt. In diesem besonderen Fall des biblischen Gottes aber ist es die Macht, die nach unten gedrückte Menschen auf den Weg in eine Welt führt, in der das Leben schlicht und einfach gut ist.“

Dick Boer, in: Dick Boer, Erlösung aus der Sklaverei, Münster 2008

Im Café “Le Dorothy” am 27.9. erzählt Thibault Delarue über diesen besonderen Begegnungsort als Ort des Wortes. Junge linke Katholik:innen haben das Projekt auf die beine gestellt. (Foto: P. Bernd)

Allen ein friedvolles Jahr 2026!

Die Ortskirchenpflege Buchs-Rohr schaut mit Dank zurück und voraus

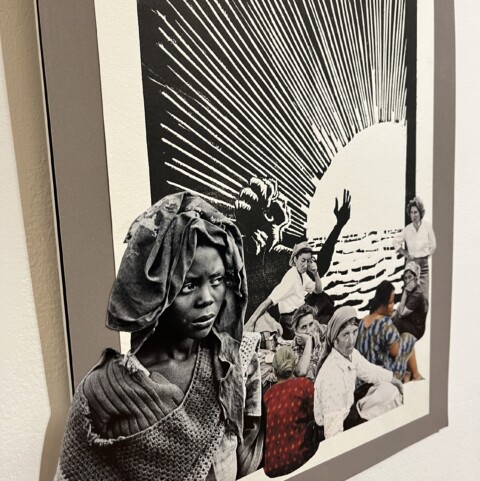

Bildcollage aus einem Atelier für Randständige, Sans-Papiers, Geflüchtete… im Café “Le Dorothy” im Quartier Belleville in Paris. Die Hoffnung richtet auf und treibt in eine gemeinsame Zukunft. (Foto: P. Bernd)

Allen ein friedvolles Jahr 2026! Die Ortskirchenpflege Buchs-Rohr schaut mit Dank zurück und voraus

Sehr geehrte Damen und Herren – liebe Pfarreiangehörige, es freut uns sehr, dass Sie innehalten und diese Zeilen lesen. Die Ortskirchpflege Buchs-Rohr möchte Ihnen ihren Dank dafür aussprechen, dass Sie sich für Pfarrei und Kirchgemeinde St. Johannes interessieren.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die letzte Sitzung der Ortskirchenpflege (OKP) hat bereits stattgefunden. Als OKP sind wir dankbar, dass wir das Jahr erfolgreich abschliessen können. Zwar konnten nicht alle Wünsche und Ideen umgesetzt werden, doch wir arbeiten weiterhin engagiert daran.

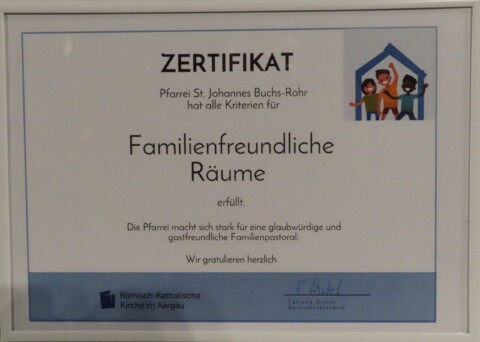

Die Zusammenarbeit mit Pfarrer Peter Bernd erweist sich als wertvoll und zielführend. Ab Mitte Jahr konnten wir zwei neue Mitarbeiterinnen gewinnen: Christine Knüsel für das Sekretariat und Erika Kunz als Aushilfssakristanin. Es war ein intensives Jahr, insbesondere da eine 50%-Stelle in der Seelsorge nicht besetzt werden konnte. Wir sind froh, die Stelle ab März 2026 wieder besetzen zu können. Ein grosser Dank geht an die Katechetinnen und das gesamte Team der Pfarrei – durch ihren grossen Einsatz kann diese Zeit überbrückt werden.

Das vergangene Jahr brachte viele schöne Momente für unsere Gemeinschaft, darunter die im Mai durchgeführte und mit unseren Schwestern und Brüdern der reformierten Kirche ökumenisch organisierte «Lange Nacht der Kirchen». Eine besondere Freude war auch das Johannestreffen, zu dem die Freiwilligen unserer Pfarrei eingeladen waren. Der OKP ist es sehr bewusst, dass wir ohne die Unterstützung unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht funktionieren könnten.

Unser ökologisches Engagement zeigt sich im Label «Grüner Güggel». Das Team setzt sich jedes Jahr mit Themen aus den Bereichen Ressourcenverbrauch, Sicherheit und Ökologie auseinander und zeigt der OKP immer wieder neue Möglichkeiten auf, uns weiterzuentwickeln und sparsamer mit unseren Ressourcen umzugehen sowie im Umgang mit Fauna und Flora.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus vielen Aktivitäten, aus dem Engagement, den bewegenden Feiern und anderem mehr. Merci für all das!

Das neue Jahr steht vor der Tür. Für die Ortskirchenpflege wird 2026 das letzte Amtsjahr der laufenden Periode sein.

Die Mitglieder der OKP verabschieden sich in die Weihnachtspause und wünschen Ihnen allen noch gesegnete adventliche Tage und ein besinnliches Weihnachtsfest, in dem die Freude am gemeinsam Erlebten im Mittelpunkt stehen soll.

Ihre Ortskirchenpflege Buchs-Rohr

Mensch werden!

Weihnachten 2025 in Buchs und in Suhr: Seid herzlich willkommen

Christbaum auf dem Platz vor der Kirche St. Johannes in Buchs in einem weissen Winter. (Foto: Pfarrei Buchs-Rohr)

Weihnachten in Buchs und Suhr: Mensch werden!

Menschen sind wir alle: Herausgeforderte, Ängstliche, Aufständische, Vorsichtige, Schreiende, Versuchte, Angepasste, Verliebte, Heimatlose, Wohnungslose, Übersatte, Einsame, Partygängerinnen, Zuviel-Verstandene, TV-Serien-Verliebte, Thekenhocker, Schule-was-weiss-ich-Jugendliche, Demoleute, Kaffeetrinkerinnen, Alkoholverhangene, Wasserretterinnen… Alle Menschen sind eingeladen zu Weihnachten in Buchs und Suhr. Kommt vorbei, schaut herein, feiert mit, hört zu, seid kritisch, feiert Weihnachten. Dies sind die Feiern:

- Donnerstag, 18.12., 6.30 Uhr letzte Roratefeier vor Weihnachten, anschliessend einfaches Frühstück

- 24. Dezember, 17.00 Uhr in Buchs:

Weihnachtliche Eucharistiefeier für alle Generationen mit Krippenspiel „Weihnachten – Party für Jesus“ mit Kindern der Primarschulen.

Musikalische Gestaltung: Daniel Willi (Piano und Orgel) und Dieter Studer (Trompete, Flügelhorn, Gesang). Es werden Lieder zu Gehör gebracht und gemeinsam singen alle Weihnachtslieder. - 24. Dezember, 22.00 Uhr in Suhr: Weihnachtsgottesdienst in der Heiligen Nacht für Ungläubige, Zweifler und andere gute Christen mit Predigt zu einem Jugendbuch. – Musikalische Gestaltung: Kirchenchor mit Gastsängerinnen, Halldór Arnarson (Piano, Orgel), Arielle Graf (Solistin), Samuel Harzenmoser (Cajón Jembe), musikalische Leitung: Ruth Müller.

- 25. Dezember, 11.15 Uhr festlicher Weihnachtsgottesdienst mit Predigt zu einem Jugendbuch. Musikalische Gestaltung: Daniel Willi (Orgel) und Thomas Hunziker (Klarinette) spielen Kirchensonaten von W.A. Mozart.

Seien Sie, seid herzlich willkommen. Allen Menschen, jung und älter, freudig oder in Krisen verhangen, die leichten oder schweren Herzens sind, wünschen wir Segen und Lebensmut, Menschlichkeit und Solidarität aus der Feier der Weihnacht und der Gemeinschaft von Menschen. Frohe Weihnachten!

Pfarreiteam Buchs-Rohr

Thomas Hunziker spielt im Gottesdienst am Weihnachtstag. (Foto: Roman Gaigg)

Adventsfenster, Friedenslicht und Roratefeiern

Anlässe im Advent - Friedenslicht kommt am 14.12.

Adventsfenster, Friedenslicht und Roratefeiern

Am Sonntagabend, 14. Dezember öffnet das Adventsfenster Nr. 14 beim Pfarreizentrum in Buchs seine Türen für die Öffentlichkeit. Ab 18.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich zu einem gemütlichen Apéro eingeladen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird gegen 19.00 Uhr erwartet: Das Friedenslicht trifft in Buchs ein. In einer feierlichen Lichtzeremonie wird das Friedenslicht verteilt und kann anschliessend von den Besucherinnen und Besuchern mit nach Hause genommen werden.

Das Friedenslicht kann auch ab Montag, 15. Dezember von unserer Kirche mit nach Hause geholt werden. Sie können dafür auch eine langbrennende Friedenskerze für Fr. 7.00 kaufen.

Wer gerne nach Zürich mitfahren möchte, meldet sich für die Anmeldung und für weitere Informationen bei Yvonne Zwyssig, yvonne.zwyssig@pfarrei-buchs.ch oder per WhatsApp 079/746 85 80. Abfahrt ist um 15.15 Uhr mit dem Tram Richtung Aarau, um 15.31 Uhr geht es weiter Richtung Zürich.

Rorate-Gottesdienste am Donnerstag, 4., 11. und 18. Dezember, 6.30 Uhr

In der Adventszeit laden wir Sie auch dieses Jahr herzlich zu drei Rorate-Gottesdiensten ein, die von Schülerinnen und Schülern des kath. Religionsunterrichts gestaltet werden. In jedem dieser drei Gottesdienste, die inhaltlich auf die vorweihnachtliche Zeit abgestimmt sind, spielen Licht und Dunkelheit eine Rolle.

“Rorate” heisst: “tauet” und ist das Anfangswort von “Tauet, ihr Himmel, von oben, die Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!”

Ausruf der Sehnsucht der Erlösung, des Verlangens, Gott zu begegnen. Der Ort der Begegnung, die der Mensch braucht in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist. Aus diesem Grund sind die Rorate-Gottesdienste am frühen Morgen, mit viel Kerzenlicht und lieblicher Musik, die beliebtesten Gottesdienste im Advent.

Nach der Feier steht im Pfarreisaal ein einfaches Zmorge für alle bereit.

Stimmungsvoller Samichlausabend in Buchs

Staunende Kinder, rührende Momente und adventliche Musik

Samichlaus, Schmutzli und Sternenträger in St. Johannes: Beginn des Chlausauszuges 2025 (Foto: Pfarrei Buchs-Rohr)

Stimmungsvoller Samichlausabend in Buchs: Staunende Kinder, rührende Momente und adventliche Musik

Gespannt warteten am Abend des 5.Dezember viele Kinder und ihre Familien auf das Kommen von Samichlaus und in seinem Gefolge Schmutzli und Sternenträger. Als alle in ein Nikolauslied einstimmen, ist es soweit.

Der Anlass erinnert an den einstigen Bischof von Myra, der mit Liebe, Gerechtigkeitssinn und Herz die Menschen zum Teilen anstiftete und dabei nie müde wurde. Daran soll erinnert werden, wenn die Kinder ihre Verse aufsagen und ein Säckli vom Nikolaus erhalten. Einige kommen und rühren die Erwachsenen mit ehrfürchtig vorgetragenen Gedichten oder dem Vorsingen eines Samichlausliedes. An dem Abend reicht es für alle.

Der Abend klingt stimmungsvoll vor der reformierten Kirche aus: Mit Feuer, Musik, Adventsfenster des Cevi, Wienerli, Punsch und Leckereien. (Foto: Pfarrei Buchs-Rohr)

Auszug und Weg zur reformierten Kirche sind von Kerzenleuchten umsäumt, die Harmoniemusik Buchs empfängt den Samichlauszug mit adventlichen Klängen, ein Feuer brennt und das 5. Buchser Adventsfenster in der Fassade der Kirche, vom Cevi gestaltet, wird feierlich eröffnet.

Die Harmoniemusik Buchs verzaubert klein und gross. (Foto: Pfarrei Buchs-Rohr)

Für Punsch, Lebkuchen und Wienerli ist gesorgt. Es sind die Engagierten aus den beiden Kirchen und der Harmoniemusik, die diesen Abend möglich machten. Ihnen allen gilt ein grosses Merci, ebenso den anderen Chläusen und Schmutzlis, die rund um den Nikolaustag vom Johanneszentrum aus Kinder und Familien zu Hause besucht und für einen guten Zweck gesammelt haben. So erinnert der Nikolaustag daran, dass mit dem Teilen eine andere Welt beginnt und dass die Wege, die Nikolaus und Schmutzli gehen, ein wenig davon erahnen lassen.

Pfarreiteam Buchs-Rohr

Das Adventsfenster, das der Cevi gestaltet hat, wird eröffnet. (Foto: Pfarrei Buchs-Rohr)

Erlösung aus der Sklaverei

Lernhaus Biblische Theologie - 8.12. 19.30 - Einstieg jederzeit

Erlösung aus der Sklaverei

Lernhaus Biblische Theologie

Nach den Sommerferien wird zum ersten Mal das Lernhaus in biblischer Theologie angeboten. Es ist offen für alle biblisch interessierten Menschen. Menschen, die einerseits in Texte des auch kulturell so wichtigen “Buches” einsteigen wollen und die das andererseits mit vielen Fragen, Infragestellungen, Diskussionsbedarf tun möchten.

Die Lektüre von Dick Boers „Erlösung aus der Sklaverei“ eröffnet eine befreiende Einsicht in biblische Theologie. (Foto: P. Bernd)

Das Lernhaus beginnt mit der Lektüre des Buches „Erlösung aus der Sklaverei“ des niederländischen Theologen Dick Boer. Es trägt den Untertitel: „Versuch einer biblischen Theologie im Dienst der Befreiung“. – Diese und andere Themen kommen ins Spiel:

- Was heisst überhaupt „Wort Gottes“?

- Was ist das so genannte „Projekt Israel“, das Jesus „Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für die Erde“ nennen wird?

- Der Exodus: Vom Auszug bis zum Einzug – damals und heute

- Schöpfung hat nichts mit Weltentstehung und Vergangenheit zu tun, sondern will etwas über die von uns zu gestaltende Zukunft aussagen.

- Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse als Machtprogramm der Eliten

- Der militante Paulus und seine politische Theologie

- Die grenzenlose Solidarität des Jesus aus Nazareth und die Auflösung der angeblich christlichen Dogmen

Adressat:innen:

- alle interessierten Menschen

- Katechet:innen aus dem Pastoralraum

- Lektor:innen aus dem Pastoralraum

Leitung und Infos: Peter Bernd

Ort: Kath. Pfarreizentrum Buchs, Brummelstrasse 9, 5033 Buchs AG

Daten: 15.09. / 20.10. / 24.11. / 08.12. jeweils montags 19.30-21.00 Uhr – Fortsetzung: 2026

Teilnahme: Kostenlos

Einstieg: jederzeit möglich

Mindestteilnehmer:innenzahl: 7 Personen

Flyer

Das Buch “Erlösung aus der Sklaverei” kann zum Richtpreis von CHF 35.- aus einem vor Ort vorhandenen Vorrat erworben werden.

Die, die sich das nicht leisten können, zahlen weniger oder erhalten das Buch gratis. Die Lektüreabschnitte werden von Mal zu Mal festgelegt.

Anmelden

Chlausauszug mit der Harmoniemusik Buchs

Ein stimmungsvoller Abend rund um Samichlaus 5.12. 17.00

Chlausauszug 2025 mit der Harmoniemusik Buchs

Ein stimmungsvoller Abend rund um Samichlaus für die Kleinen und manche Grosse

Am Freitag, 5. Dezember, findet in Buchs der traditionelle Chlausauszug statt. Beginn ist um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche. Dort wird der Samichlaus die Kinder empfangen, ihre Versli anhören und ihnen ein Samichlaussäckli überreichen.

Dann geht es gemeinsam entlang des Lichterweges mit Samichlaus, Schmutzli und den Sternenträgerinnen zur reformierten Kirche. Samichlaus erzählt eine Geschichte, die Gross und Klein auf die Adventszeit einstimmt.

Den feierlichen Abschluss bildet die Eröffnung des Adventsfensters. Die Harmoniemusik Buchs spielt adventliche Klänge. Bei Punsch, Lebkuchen, Wienerli und Brot sind alle herzlich zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Wann? Wo? – Freitag, 5.12., 17.00 Uhr – Kath. Kirche Buchs, Brummelstrasse 9 – Ausklang: Ref. Kirche Buchs.

Eintritt frei. – Spenden sind gerne gesehen. Beim Abschluss stehen dafür Behälter bereit. – Flyer

Buchser Dorfadventskalender

Liste der Teilnehmenden

Buchser Dorfadventskalender

Auch dieses Jahr wird der Brauch, in der Adventszeit die Fenster schön zu gestalten und zu erhellen, aufrecht erhalten. Herzlichen Dank allen, die dies ermöglichen! Die Fenster werden jeweils um 18 Uhr eröffnet und sind bis um 22 Uhr beleuchtet. Alle Fenster können bis zum 6. Januar bewundert werden.

Die Liste der Teilnehmenden finden Sie hier.

Wir teilen den Lebenshunger...

Weihbischof Josef Stübi firmt Jugendliche für ein solidarisches Leben

Die Jugendlichen sangen die Lieder, die sie ausgesucht hatten, zusammen mit dem Projektchor. (Foto: Fabio Confessore, mediadom AG)

Wir teilen den Lebenshunger …

Weihbischof Josef Stübi firmt Jugendliche für ein solidarisches Leben

Dreizehn Jugendliche haben sich in Buchs firmen lassen: Weihbischof Josef Stübi legte jeder und jedem einzelnen von ihnen die Hand auf und salbte ihre Stirn mit Chrisam. Sie sollen besiegelt sein mit der Geistkraft Gottes. Die Jugendlichen, begleitet von ihren Pat:innen, haben in diesem Zeichen das Ja der Taufe, das einst Eltern und Paten für sie aussprachen, bekräftigt: Ja zu einem Gott, der kein höheres Wesen ist, sondern Name über und gegen alle, die in dieser Welt mächtig sind, und Stimme der Gebeugten, sie zu erheben aus dem Staub.

Gott, solidarisch mit den bedrängten Menschen, ruft dazu, Geschwisterlichkeit zwischen allen Menschen über alles andere zu stellen und trennende Grenzen zu überwinden.

Weihbischof Josef verband in seiner Predigt mit diesem Gedanken den Bibelvers, den sich die Jugendlichen für ihre Feier ausgesucht hatten:

„Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen auf mit Flügeln wie Adler“

(Jes 40,31). – Es ist die aufstehende und aufrichtende Kraft derer, die solidarisch zu leben versuchen. Firmung bestärkt nicht zu Karriere und Erfolg, sondern zu dieser Mitmenschlichkeit und Hoffnung gegen alle Hoffnung, dass eine andere Welt möglich ist.

Schalomkreis vor dem Teilen von Brot und Wein. (Foto: Fabio Confessore, mediadom AG)

Während des grossen Lobgebets zum Teilen von Brot und Wein hat die Gemeinde dies in einem Refrain bekräftigt: „Und darum feiern wir und können nicht vergessen, wie deine Freundschaft eint in aller Todeswut. Und darum teilen wir vor dir bei diesem Essen das Brot, den Wein, den Lebenshunger und den Mut, dass nirgends länger Menschen mehr entbehren müssen, was deine Erde gibt und deine Liebe tut.“

Den neugefirmten Jugendlichen wünschen wir von Herzen, dass sie in solche mitmenschliche Kraft finden, von anderen darin bestärkt werden und selber Menschenliebe vorleben werden.

Allen, die die Zeit der Vorbereitung gestaltet, bei der Feier mitgewirkt oder im Hintergrund ihren Beitrag gaben, sei herzlich gedankt. Merci.

Peter Bernd

Buchser Krippenspiel 2025

Alle Kinder von der 1.-6. Klasse sind eingeladen mitzumachen

Foto: Inbal Malca auf unsplash.com

Krippenspiel 2025 – mit Kindern der 1. bis 6. Klasse

Auch in diesem Jahr an Weihnachten wieder in der Kirche St. Johannes im Rahmen des Familiengottesdienstes um 17.00 Uhr ein Krippenspiel aufgeführt. Dies lebt vom Einsatz der Kinder und Jugendlichen: Alle Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse sind daher eingeladen mitzumachen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine/r schon mal «geschauspielert» hat oder noch nie auf einer Bühne gestanden ist.

Darum freuen sich alle, wenn Kinder beim Krippenspiel mitmachen und diese alte Tradition lebendig erhalten und mit ihrem Spiel den menschenrechtlichen Gott verkünden.

Anmeldung: Via Formular unten oder mit dem Talon (Abgabe direkt im Reliunterricht). Eine Anmeldung gilt als verbindlich.

Anmeldeschluss: 31.10.

Kontakt: Claudia Rohr – claudia.rohr@pfarrei-buchs.ch

Anmeldebedingungen: Teilnahme an den Proben

Proben: 26.11. / 3.12. / 10.12. / 17.12. jeweils mittwochs 14-16 Uhr in der Kirche Buchs

Hauptprobe: Di 23.12. 9-11 Uhr

Besammlung Aufführung: 24.12. 16.15 Uhr

Ich mache mit!

Gemeinsam Guetzli backen - Generationen treffen sich

Wer hat Lust dazu?

Generationen treffen sich – Gemeinsam Guetzli backen

Die katholische Kirche setzt gemeinsam mit der Jugendarbeit Suhr Buchs Gränichen ein neues Projekt um. Jugendliche und Seniorinnen und Senioren sind dazu herzlich eingeladen, am 15. November 2025 gemeinsam Guetzli zu backen! Wir möchten die Generationen näher zusammenbringen und den gemeinsamen Austausch fördern.

Haben Sie Interesse, die Vorweihnachtszeit gemeinsam einzuläuten und leckere Guetzli zu backen?

Wo: Küche Schulhaus Suhrenmatte

Wann: 15. November 2025 von 14.00 – 17.00

Anmeldung: per Mail an yvonne.zwyssig@pfarrei-buchs.ch oder per Telefon/Nachricht an 079 746 85 80 (Yvonne Zwyssig)

Anmeldeschluss: Freitag, 07. November 2025

Wir freuen uns auf einen lustigen und leckeren Nachmittag!

Foto: Pixabay

«Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler»

Firmung 2025 – mit dem bekannten Jazztrompeter Peter Schärli

«Sie steigen auf mit Flügeln wie Adler»

Firmung 2025 mit Weihbischof Josef Stübi und dem bekannten Jazzmusiker Peter Schärli

Jugendliche haben sich einen Bibelvers für die Feier ihrer Firmung in Buchs ausgesucht, der das vierzigste Kapitel im Buch Jesaja abschliesst: „Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht matt, sie gehen und werden nicht müde“ (Jes 40,31 – Bibel in gerechter Sprache).

Es ist ein Kapitel, aus dem in adventlicher und weihnachtlicher Zeit gerne vorgelesen wird, ein Text, der voller Hoffnung ist. Der nach erfahrener Katastrophe und langer Zeit des Leides wieder vom Gott Israels spricht, dessen Name Recht bedeutet, der den Ohnmächtigen Kraft verleiht und ihnen Stimme sein will. Und von dem gesagt wird: „Gott gibt die Mächtigen dem Nichts preis, macht die, die über die Erde urteilen, wesenlos.“

Das zieht sich wie ein Refrain durch die biblischen Texte des ersten und zweiten Testamentes.

Der Adler, der die Kraft des Lebens unterschiedlichster Menschen symbolisiert, wie sie sind in ihrer Vielfalt und ihren Geschichten vom Leben. Mit ihrer Aussicht in die Zukunft, die gut sein soll für alle. Gestaltet von den jugendlichen Firmand:innen. (Foto: Yvonne Zwyssig)

Die dreizehn Jugendlichen der Firmgruppe haben gemalt, wie der Adler des Rechtes und des Friedens, der Zukunft und Leben für alle bedeutet, aussieht: Die kraftvollen Schwingen, die ihm gewachsen sind, sind bunt und voll der Vielfalt des Lebens, von Kulturen, Sprachen und Liedern, voller Respekt, Teilhabe und Aussicht.

Dazu ermutigtend, wird sie Weihbischof Josef Stübi im Zeichen der Firmung bestärken: Lynn Elmiger, Raffaele Eufemia, Serena Fruci, Edonis Gjidodaj, Viktor Hurtel Fischer, Giulia Masciullo, Cristiano Pinto Vicente, Filippo Rosato, Gabriel Rosato, Chiara Salemi, Emma Stöckli, Nik Stöckli und Yosief Teklemariam.

Die Firmfeier wird von ihnen, einem Projektchor und einer Band gestaltet – mit Peter Schärli (Trompete), Christoph Scherbaum (Bass), Christian Kyburz (Drumset) und Daniel Willi (Piano).

Der bekannte Jazztrompeter Peter Schärli wird in der Firmfeier spielen. (Foto: P. Schärli)

Ort und Zeit: Samstag, 25.10., 16.00 Uhr in der Kirche St. Johannes in Buchs AG, Brummelstrasse 9.

Kollekte: Die Kollekte der Feier ist für das Café „Le Dorothy“ in Belleville, einem multikulturellen Stadtteil von Paris, bestimmt. Es wurde als Café, Ort der Wortes und der Begegnung, soziales Projekt von jungen engagierten Katholik:innen gegründet, die die biblische Utopie einer anderen Welt bewegt und vorantreibt. Der Name erinnert an den Einsatz von Dorothy Day, einer us-amerikanischen christlichen Sozialistin, Anarchistin und Journalistin. Sie ist Gründerin der Catholic-Worker-Bewegung. Siehe auch: ledorothy.fr und collectif-anastasis.org

Alle interessierten Menschen sind herzlich willkommen.

Peter Bernd

St. Nikolaus kommt

nach Buchs und Rohr

St. Nikolaus besucht Ihre Kinder

Am 5. und 6. Dezember ist der Nikolaus ab 18 Uhr wieder unterwegs zu den Familien in Buchs und Rohr. Wer sich einen Besuch in seiner Familie wünscht, kann das Anmeldeformular hier als beschreibbares PDF downloaden und ausfüllen oder hier ausdrucken und ausfüllen. Es liegen auch Formulare in der Kirche oder im Pfarreizentrum auf.

Anmeldeschluss ist der 20. November 2025.

Der Besuch des Nikolaus ist grundsätzlich kostenlos. Ihr Unkostenbeitrag hilft uns, unsere Kosten zu decken.

Foto: Pfarrei Buchs-Rohr

Buchser Dorfadventskalender

wer macht mit?

Buchser Dorfadventskalender

Die Tradition, dass jedes Jahr bunte, liebevoll gestaltete Adventsfenster die Vor- und Weihnachtszeit in unserem Dorf bereichern, möchten wir auch in diesem Jahr fortführen. Die bunten Fenster tragen die Adventsstimmung in der Vorweihnachtszeit ins Dorf hinaus und bieten in der kalten oft grauen Winterzeit viele farbenfrohe Momente. Gesucht werden 24 Fenster oder Türen, die von grossen und kleinen Bastlern geschmückt, am jeweiligen Datum ab 18.00 Uhr beleuchtet und bis 6. Januar betrieben werden. Wer macht mit und trägt dazu bei, den schönen Brauch aufrechtzuerhalten?

Es wird ein “stiller” Kalender durchgeführt. Das heisst, es steht Ihnen frei, die Besucher am Eröffnungstag zu bewirten (bitte in der Anmeldung ankreuzen).

Die Organisation der Adventsfenster liegt in diesem Jahr bei der katholischen Pfarrei.

Wir freuen uns auf möglichst viele Rückmeldungen bis spätestens Anfang November, um diese schöne Tradition aufrecht erhalten zu können.

Foto: Pfarrei Buchs-Rohr

Ich mache mit!

Dine & more

Abend für alle mit Clownin Kiki und Los Gavilanes

Dine & more – Abend für alle mit Clownin Kiki und Los Gavilanes

Zu einem fröhlichen Abend im Pfarreizentrum St. Johannes sind Menschen, Familien, klein und gross, jung und älter herzlich willkommen:

Samstag, 18. Oktober 2025, 18.00 Uhr

Johanneszentrum, Brummelstrasse 9, Buchs AG

Anmeldung: Bis 11. Oktober – Anmeldungen werden wegen beschränkter Platzzahl nach Eingang berücksichtigt.

Es gibt Apéro – Chilie con oder sin Carne – Dessert.

Clownin Kiki alias Jenni Zeltner unterhält mit ihrem Fazzolino Klein und Gross. Das Trio «Los Gavilanes» wird Musik machen.

Kostenlos – Bitte um Spenden

Nach neuem Konzept werden Feiern in der Pfarrei kostenlos sein, damit auch Menschen und Familien mit geringem Budget oder ohne Einkommen teilnehmen können.

Daher sind wir auf Spenden angewiesen. Am Abend wird daher ein Spendentopf parat sein, in den die eingeladen sind, etwas zu geben, die das gerne tun. So wird der Abend auch zu einem Anlass «Solidarität von Herz zu Hand». – Merci beaucoup!

Programm

18.00 Apéro mit Clownin Kiki und Fazzolino

18.45 Abendessen

20.00 Trio «Los Gavilanes»

20.45 Dessert

21.15 Trio «Los Gavilanes»

22.00 Schluss

Herzlich willkommen!

Anmelden

Zeichen der Vielfalt

Ein buntes Atelier bringt Menschen zusammen und wird sichtbar bleiben

Zeichen der Vielfalt

Ein buntes Atelier bringt Menschen zusammen und wird sichtbar bleiben

Der Saal war in ein Atelier verwandelt – an einem Samstag kürzlich im September. Grosse Holzpfähle lagen über Tische gelegt. Eine bunte Farbpalette wartete darauf, einem Projekt für Vielfalt künstlerische Gestalt zu geben.

Aber vor allem waren Menschen da, um genau dies zu tun: Kleine und grosse, hier daheim und mit anderen Kulturen und Sprachen verbunden, schwarze und weisse, ältere und junge, Familien und Mitglieder von Gruppierungen.

Einen ganzen Tag lang kamen Menschen und Gruppen: Kreativ für Vielfalt, Toleranz und solidarisches Zusammenleben. (Foto: Pfarrei Buchs)

Den ganzen Tag über wurde fleissig gepinselt, Ideen in Form und Farbe und in Wörtern auf das Holz gebracht: In Regenbogenfarben und vielerlei Kompositionen und Kreationen entstand eine Palette farbiger Stäbe, die für eines vor allem stehen: Für eine vielfältige und bunte Gemeinschaft von Kirche und Menschen, für Offenheit und Toleranz, für Achtsamkeit und Respekt, für Leben und Solidarität.

Sie werden bald rund um das Zentrum stehen und ein Statement sein: Dieser Ort ist offen für alle, die für diese Vielfalt und für solidarisches Zusammenleben einstehen.

Die Feier in der Kirche zum Abschluss versuchte hinter den Floskeln von Gottesgewissheit den biblisch-menschenrechtlichen Gott zu entdecken, der dem Letzten, dem Schwächsten und Preisgegebenen nachgeht. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde als Parabel von der Zärtlichkeit Gottes gelesen: Als zärtlicher Einspruch gegen die gewalttätige Sprache, die uns aus überreizten und hasserstickten Kehlen überall auf der Welt entgegenschlägt.

Federführend in diesem Kunstprojekt für und mit Menschen war die Katechese der Pfarrei, die Leitung lag bei Yvonne Zwyssig. Merci beaucoup dafür und allen, die mitgemacht haben.

Peter Bernd

Mehr als genug

Schöpfungszeit 2025: Nachdenken über das Zuviel und Zuwenig

Mehr als genug – Schöpfungszeit 2025: Nachdenken über das Zuviel und Zuwenig

In eucharistischen Feiern im Pastoralraum der Region Aarau wird das Brechen und Austeilen des Brotes mit dem von Huub Oosterhuis inspirierten Wort eingeleitet: „Möge das Teilen des Brotes und des Bechers die Herzen stärken, dass wir voller Hoffnung an einer Welt mitwirken, anders als sie jetzt ist, wo nicht mehr zweierlei Menschen sind, wo aber Brot und Recht und Liebe ist – genug für alle.“

Mehr als genug

Die diesjährige Schöpfungszeit, die am 1. September begonnen hat und bis zum 4. Oktober dauert, lädt mit dem Slogan „Mehr als genug“ eindringlich zu einem Nachdenken über das Genug an Nahrungsmitteln ein und betont dabei zwei Aspekte:

Der erste lenkt die Aufmerksamkeit auf die Überfülle an Essen, an Früchte- und Gemüsesorten, die wir das ganze über kaufen können, Fleisch in rauen Mengen, das einen miserablen ökologischen Fussabdruck hat, weggeworfene Lebensmittel. Foodwaste: Das grosse Thema. Zwischen Feld und Teller geht in der Schweiz ein Drittel der Lebensmittel verloren oder wird weggeworfen. Infos, Hintergründe, Tipps, wie es aussieht und wie anders gehen kann, finden sich auf www.oeku.ch.

Zur Überfülle gehören aber auch die Marktmacht der Lebensmittelkonzerne, die Spekulation mit Nahrungsmitteln, Menschenrechtsverletzungen im Zuge von deren Produktion und Beschaffung, die Interessen der Verpackungsindustrie und überhaupt der ungeheure Plunder, mit dem die reichen Länder Erde und Meere zumüllen – orchestriert durch eine ebenso skandalöse wie ideenlose Politik, die immerfort dieselben Interessen bedient und unsere Ohren mit ihren Lügen verstopft.

Der zweite Aspekt lautet lapidar: Es wäre tatsächlich genug für alle da. Das trifft auf Nahrung wie auch auf alles andere zu. Das unterstreicht den Skandal dessen, was theologisch als strukturelle Sünde bezeichnet wird, an deren Ursprung die diversen Eliten dieser Welt stehen.

Enzyklika „Laudato si“ – Der politische Einspruch

Insofern war das Erscheinen der umweltpolitischen Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus vor zehn Jahren ein Meilenstein, der auch ausserhalb der Kirche in den sozialen Bewegungen und NGOs als bahnbrechend erachtet wird. Sie thematisiert zugleich die grossen sozialen Verwerfungen und den skandalösen Reichtum als Teil des Problems. Ihre Rezeption in ein theologisch-politisches Handeln bis hinunter in die Pastoralräume und ein ganz neues Denken von Kirche und ihrer Sendung stehen noch an. Eine wichtige Herausforderung. Allein schon das Hinschauen und achtsames Wahrnehmen von Zusammenhängen ist wichtig. Papst Franziskus schreibt: „Ich möchte darauf hinweisen, dass man gewöhnlich keine klare Vorstellung von den Problemen hat, die besonders die Ausgeschlossenen heimsuchen. Sie sind der größte Teil des Planeten, Milliarden von Menschen. Heute kommen sie in den internationalen politischen und wirtschaftlichen Debatten vor, doch oft scheint es, dass ihre Probleme gleichsam als ein Anhängsel angegangen werden, wie eine Frage, die man fast pflichtgemäß oder ganz am Rande anfügt, wenn man sie nicht als bloßen Kollateralschaden betrachtet. […] Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass viele Akademiker, Meinungsmacher, Medien- und Machtzentren weit von ihnen entfernt angesiedelt sind, in abgeschlossenen Stadtbereichen, ohne in direkten Kontakt mit ihren Problemen zu kommen. Sie leben und denken von der Annehmlichkeit einer Entwicklungsstufe und einer Lebensqualität aus, die für die Mehrheit der Weltbevölkerung unerreichbar sind. […] Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde“ (LS 49).

Schöpfungszeit

Katechese, verschiedenste Orte von Lernen und Austausch, liturgische Feiern und Menschen mit ihren Ideen und ihrer Präsenz werden im Pastoralraum ein ermutigendes Licht auf das „Mehr-als-genug“ der Schöpfungszeit 2025 werfen.

Peter Bernd

Foto: Kirche hat eine politische Sendung: Grosse Klimademo im September 2023 in Bern (P. Bernd)

Für Selbststudium, Unterricht, Gruppen: Bausteine zur Enzyklika “Laudato si”

Projektchor Firmung 2025

Singfreudige Menschen gesucht

Projektchor Firmung 2025

SIngreudige Menschen gesucht

Geistkraft weckt auf zum Einsatz des Lebens für eine andere Welt und dafür die Stimme zu erheben: Befreiend und poetisch um das Leben singen.(Foto: Jason Rosewell auf unsplash.com)

Am Samstag, 25. Oktober, werden Jugendliche in einem feierlichen Gemeindegottesdienst von Weihbischof Josef Stübi gefirmt. Bei diesem besonderen Anlass werden die Jugendlichen von Liedern und Musik begleitet werden.

Dazu soll wieder ein Projektchor gebildet werden, für den Menschen gesucht werden, die gerne singen.

Die Leitung wird Daniel Willi übernehmen. Eine kleine Band mit Piano, Trompete, Bass und Drumset wird instrumental begleiten.

Die Probedaten sind:

- Mittwoch, 17.09., 19.30 Uhr

- Samstag, 20.9., 10.30 Uhr

- Mittwoch, 01.10., 19.30 Uhr

- Samstag, 11.10., 10.30 Uhr

- (evtl. zusätzlich: Mittwoch, 15.10.)

- Sonntag, 19.10., 16.00 Uhr

- Freitag, 24.10., 19.30 Uhr

- Samstag, 25.10., 15.00 Uhr Einsingen

Die Feier am 25. Oktober wird um 16.00 Uhr beginnen. Es werden Lieder von Geistkraft, aufrechtem Leben und Befreiung gesungen.

Info, Kontakt, Anmeldung

Es ist möglich, mitzumachen und bei nur einem Teil der Proben dabeizusein. Eine Anmeldung ist hilfreich, möglichst bis zum 14. September. Mensch kann sich aber auch noch spontan entscheiden.

Weitere Infos und Kontakt: peter.bernd@pfarrei-buchs.ch – Telefonisch via Sekretariat

Foto:

Geistkraft weckt auf zum Einsatz des Lebens für eine andere Welt und dafür die Stimme zu erheben: Befreiend und poetisch um das Leben singen.(Foto: Jason Rosewell auf unsplash.com)

Den Sommer anfangen

Ich wünsch euch was!

Den Sommer anfangen – ich wünsch euch was!

Der Sommer fing bereits am 1. Juni an – der Jahreszeit nach. Dann sein astronomischer Beginn: 21. Juni – der längste Tag des Jahres. Und schon werden die Tage wieder kürzer. Die Ferien haben begonnen: Den Sommer anfangen! Wir rennen mehr der Erholung hinterher als dem guten Leben und schnaufen in heißer Luft. Die Jünger:innen damals, als sie Jesus aussandte, hatten Frieden im Gepäck – vermählt mit Gerechtigkeit. Wie viel Sehnsucht werden wir aus den Ferien nach Hause mitbringen?

An der Ostsee im Sommer 2023. (Foto: P. Bernd)

Ehrlich gesagt, in den letzten Jahren war ich sehr schlecht in Wirklich-Ferien-machen und ganz etwas anderes tun, im „die-Seele-baumeln-Lassen“, wie alle sagen. Ferienzeit 2025. „Sommer anfangen“ ist das Thema dieser wenigen Minuten meiner kleinen Rede. Und ich bin schon mitten drin, es zu vergeigen, indem die Erinnerung an wenig erholsame Ferien sich in den Vordergrund drängt: 2024, 2023, 2022…

Da stehen wir bei der verplanten Zeit, den verpatzten Ferien, dem enteilenden Leben und den inzwischen noch kürzer werdenden Tagen; eine Revolution hat es natürlich seitdem auch nicht gegeben, obwohl mehr als eine nötig wäre. Sommer anfangen. Die Tage werden schon wieder kürzer. Das Leben rennt. Walter Benjamin hat den schönen Satz gesagt: „Zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern auch ihre Stillstellung.“ Macht Ihr das auch hin und wieder: Einfach mal die Gedanken still zu stellen; sich zu einem Glas Wein hinzusetzen, oder im Sessel sitzend eine Zigarre anzuzünden oder Zigarette draußen oder einen Cognac zu nehmen oder irgendetwas in der Art? Den Kaffee im Café auf der Terrasse und da ist noch eine oder sind zwei… am Tisch. Den Wein dort, wo die Luft frei ist, weil gute Menschen an den Tischen sitzen, diskutieren, Hirngespinste spinnen, auf Gedanken kommen… Und eine rauchen. Nein, das macht ja keine:r mehr.

Sophie Scholl und ihr Bruder Hans und Christoph Probst teilten eine Zigarette in den Minuten vor dem Fallbeil, das ihrem jungen Leben ein Ende machte. Und ihr kurzes Leben bringt uns heute noch auf Gedanken. So gut. Sie haben Texte gelesen und Gedichte erdacht, einander geliebt, auf dem Rad gejohlt und im Theater sehen gelernt, an der Isar den Wein geleert, die Bibel gekannt und die Sommer gelebt.

Die Stilllegung der Gedanken, die Zigarette, der Wein in der Runde, der beste Kaffee der Stadt. Die Karikatur, die ich mitgebracht habe, spricht für sich.

Kaum etwas bringt das Leben von Menschen mehr voran als Unterbrechnungsriten. Sommer und Sehnsucht! Wir hätten eigentlich sogar jede Woche einen ganzen Tag als Unterbrechung und Einladung, auf ganz andere Gedanken zu kommen. Der Sonntag ist doch nicht der Tag zum Ausruhen von der Arbeit für die Arbeit der nächsten Woche. Er erinnert an eine Revolution. Und daran, dass es für alle gut sein soll.

Der Wiener Philosoph Robert Pfaller hat einmal in einem Interview auf die Bedeutung der Unterbrechungsriten hingewiesen: Man fühlt sich für eine Zeit als Mensch; man merkt, dass man nicht nur Arbeitstier ist; dass diese zeitlichen und räumlichen Refugien wichtig sind; dass dieses Stillstellen der Gedanken und des alltäglichen Trottes, diese lebensvolle Lust am Geschmack miteinander verbindet und der gute Boden für ganz neue Gedanken sein können. Eine Gesellschaft, die ihre Unterbrechungsriten liquidiert, laufe nicht nur Gefahr, eine Reihe neuer Krankheiten auszubilden, sondern merze die kleinen Refugien aus, wo Menschen sich souverän fühlen können, „wo sie eine bestimmte Würde, Eigenwilligkeit oder auch Renitenz ausbilden können“. Diese pseudomoralische Verschiebung zum ‚Was ,du rauchst noch?’, nennt Robert Pfaller asozial, entsolidarisierend und entpolitisierend. Hört her!

Um die Welt wirklich zu verändern, müssten wir schon ein bisschen böser werden. – Veränderung beginnt mit der Fähigkeit, zu unterbrechen – das Denken, den Alltag, das Übliche, das angeblich Moralische… Das Evangelium schildert den Beginn der großen Geschichte, die sich zwischen Jesus und seinen Jünger:innen entwickeln wird, als Unterbrechungsritus. Die Gruppe der Fischer ist einen ganzen Tag bei Jesus. „Kommt und seht! Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm.“ Wen interessiert da Arbeitsmoral? Die Jesusgeschichte beginnt mit einer Unterbrechung. Und geht weiter mit diesem Unterwegs-Sein mit Frieden als Gepäck.

Ich will im Sommer gerne eine Zigarette teilen, obwohl ich ja Nichtraucher bin. Den Wein unter freiem Himmel an der Ost- und der Nordsee trinken. Und mit anderen sein. Immer ein Buch dabei; vielleicht eines von denen, die ich mal bei Jos Fritz in Freiburg eingesteckt habe. Den Sommer anfangen. Die Tage werden schon wieder kürzer. Aber das Leben nie. – Es ist Sommer, ich wünsch euch was.

1. Juli 2025 | Peter Bernd

Wir gestalten die Pfarreiumgebung bunt

Samstag, 13. September 2025

Wir gestalten die Pfarreiumgebung bunt.

Samstag, 13. September 2025, 14 bis 18 Uhr mit anschliessendem Grillieren.

Wir wollen der Umgebung der Pfarrei einen frischen Look verpassen – mit ganz viel Farbe. Macht mit und bringt Leben ins Spiel!

Egal ob jung oder alt, ob alleine oder mit der Familie: Alle, die Lust haben, kreativ zu werden, sind herzlich eingeladen.

Gemeinsam machen wir uns an die Arbeit, bemalen Pfähle und Steine und verteilen sie rund um die Pfarrei. Ziel ist es, aus der grauen Umgebung eine bunte und gemütliche Ecke zu machen, wo sich alle wohlfühlen.

Um 17.00 Uhr feiern wir zusammen den Gottesdienst. Danach, ab 18.00 Uhr, gibt es eine Feuerschale, an der Ihr Euer mitgebrachtes Grillgut brutzeln könnt. Getränke gibt’s von der Pfarrei.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung – und auf viele helfende Hände!

13. Juni, 2025 | Yvonne Zwyssig

Ich bin dabei und helfe mit!

Das Konzil von Nizäa

als Moment der Konstantinischen Wende und Begründung einer idolatriekompatiblen Orthodoxie. In memoriam Papst Franziskus

Das Konzil von Nizäa als Moment der Konstantinischen Wende und Begründung einer idolatriekompatiblen Orthodoxie. In memoriam Papst Franziskus

Ausschnitt vom Cover des im Literaturhinweis erwähnten Buches von Urs Eigenmann (Foto: P. Bernd)

1 Die Heilige Schrift als Seele der Theologie und die Bibel als norma normans non normata

Gemäss dem Vatikanum II muss die Heilige Schrift die Seele der gesamten Theologie sein (vgl. OT 16), was für die römisch-katholische Theologie «eine nahezu revolutionierende Bedeutung hat» (Joseph Ratzinger). Wenn daraus folgt, dass das Lehramt nicht über dem Wort Gottes steht (vgl. DV 10), rezipierte das Konzil damit das sola scriptura Prinzip der Reformation des 16. Jahrhunderts. Heute ist die Bibel in der Ökumene als normierende Norm (norma normans non normata) anerkannt. Wissenschaftstheoretisch formuliert, muss die Theologie dem kategorialen theoretischen Rahmen der Bibel verpflichtet sein; denn auch für die Theologie gilt: «Wir können nur die Wirklichkeit wahrnehmen, die uns durch die benutzten theoretischen Kategorien erscheint» (Franz Hinkelammert) und «die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann» (Albert Einstein). Vor diesem Hintergrund verstehen sich die folgenden Überlegungen angesichts des 1700-Jahrgedenkens an das Konzil von Nizäa 325 und des Todes von Papst Franziskus.

2 Justins Logosrezeption als vorkonstantische Wende zur Platonisierung des Christentums

Justin der Märtyrer (gest. um 165) identifizierte als bedeutendster Apologet des Christentums Jesus Christus mit dem göttlichen Logos der mittelplatonischen Philosophie. Für deren führenden Vertreter Philo von Alexandrien war der Logos die eigentliche Offenbarung Gottes. Indem Justin Jesus Christus mit diesem Logos identifizierte, reflektierte er nicht mehr den tödlich ausgegangenen Konflikt zwischen dem Reich-Gottes-Zeugen Jesus und der Pax Romana. Stattdessen spekulierte er über Jesu Geburt aus einer Jungfrau und seine Präexistenz. Mit der Logoschristologie wollte Justin das Christentum anschlussfähig an die hegemoniale Philosophie seiner Zeit ausweisen. In Folge der aktiven Koppelung (Ludwik Fleck) des christlichen Denkens an eine griechische Philosophie wurde nicht mehr der historisch-tödliche Konflikt zwischen Jesus und der Pax Romana reflektiert. Die Konfliktlinie wurde hin zu folgenden Spekulationen verschoben: Christologisch-intrapersonal über das Menschliche und Göttliche in Jesus Christus; trinitätstheologisch-interpersonal über die Relationen von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist; gnadentheologisch über das Verhältnis von Gott und Mensch unter Absehung vom Gegensatz zwischen dem Reich Gottes und dem Antireich; ekklesiologisch ad intra über das Verhältnis von Laien und Klerus sowie von Orthodoxie und Häresie und ad extra über das Verhältnis zu den Juden und zur Welt. Justins Logosrezeption war als Platonisierung des christlichen Denkens (Franz Hinkelammert) die zentrale Weichenstellung in der Geschichte des Christentums. Sie war im zweiten Jahrhundert die theologisch-philosophische Wende, die danach mit dem verbürgerlichten Christentum (Eduardo Hoornaert) der Alexandriner Klemens und Origenes im dritten Jahrhundert die konstantinische im vierten ermöglichte. Methodologisch formuliert, stellte Justins Logosrezeption eine Verkehrung des Christentums in eine offenbarte Lehre dar (Friedrich Loofs). Sie bedeutete eine Veränderung der theoretischen Denkweise durch die Verdrängung des historischen Denkens durch das spekulative (Jon Sobrino). Sie bestand im Austausch des kategorialen theoretischen Rahmens (Urs Eigenmann) und kann als Denkstilumwandlung oder -veränderung (Ludwik Fleck) bezeichnet werden. Der jüdisch-biblisch-historische kategoriale Rahmen im Dienst einer messianischen Nachfolgepraxis wurde ersetzt durch den griechisch-philosophisch-spekulativen kategorialen Rahmen im Dienst einer dogmatischen Lehre. Griechische Philosophie avancierte zur domina theologiae (Urs Eigenmann). Über die Logosrezeption hinaus stellte Justin als erster Häresiologe und erster Antijudaist entscheidende Weichen für die künftige Entwicklung des Christentums und dessen Theologie.

3 Methodologische Zwischenreflexion

Nach diesem Hinweis auf die Justinsche Logosrezeption und vor den Ausführungen zum Konzil von Nizäa soll eine Zwischenreflexion aufzeigen, von welchen vier methodologischen Voraussetzungen die folgenden Überlegungen ausgehen: Erstens terminustheoretisch im Anschluss an Aristoteles davon, dass das Wort «Gott» nicht eindeutig univok, sondern mehrdeutig aequivok ist. Zweitens zeichentheoretisch im Sinn von Roland Barthes davon, dass «Gott» als Signifikant (s) im Sinn von Bedeutendes nicht ausschliesslich einem Signifikat (S) im Sinne von Bedeutetes zugeordnet ist. Drittens hermeneutisch nicht von der Korrespondenz von Termini, sondern von Relationen (Clodovis Boff) bzw. von einer kritischen Interrelation (Edward Schillebeeckx). Jeder Terminus und jeder Text steht in einem textlich-historischen Kontext einer Gesellschaftsformation als dem komplex strukturierten Ganzen der Instanzen Ökonomie, Politik und Ideologie (Louis Althusser). Diese Kontextualität gilt für die Textproduktion als Verfassen eines Textes und die Textrezeption als Lesen eines Textes. Diese Hermeneutik hebt sich ab von jener der Horizontverschmelzung (Hans Georg Gadamer), die von der Kontextualität von Textproduktion und -rezeption absieht. Viertens wissenschaftstheoretisch von der grundlegenden Bedeutung des die Wahrnehmung, das Denken und das Handeln (Pierre Bourdieu) leitenden kategorialen theoretischen Rahmens. Spätestens seit Justins Logosrezeption müssen zwei kategoriale theoretische Rahmen unterschieden werden: Der biblische, historisch-wirklichkeitsbezogene und der platonische, abstrakt-ideenspekulativorientierte. Die beiden sind unvereinbar.

4 Das Konzil von Nizäa als Imperialisierung des platonisierten Christentums und dessen Thermidor

Die Reich-Gottes-Bewegung (John Dominic Crossan) wurde im Imperium Romanum als atheistische und staatgefährdende zeitweise blutig verfolgt und war eine unerlaubte religio illicita. Galerius stellte 311 die Verfolgung der Christen ein. Das Christentum wurde eine erlaubte religio licita. Den entscheidenden Sieg über seinen Rivalen Maxentius in der Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahr 312 errang Konstantin seines Erachtens im Zeichen des Kreuzes und des Christusmonogramms. Standen diese ursprünglich für den vom Imperium als Rebell Gekreuzigten, wurden sie jetzt zu Zeichen, in denen der Imperator seine Macht festigte. Der Exponent des Imperiums eignete sich das Zeichen von dessen Opfer an. Mehr Verkehrung geht nicht. Das Mailänderprotokoll von Konstantin und Licinius sagte den ChristInnen 313 die freie Ausübung ihrer Religion zu. Danach trieb Konstantin die Christianisierung des Reiches entscheidend durch die Sonntagsgesetze von 321 voran. In problematischer Weise übernahm das Christentum den Platz und die Funktion der römischen Staatsreligion. Das Gedächtnis des von der Pax Romana Verworfenen stand jetzt im Dienst der religiösen Stabilisierung des Imperiums. Der zentrale Ort christlicher Präsenz war nicht mehr die messianische Nachfolgepraxis, sondern der religiöse Kult (Franz Schupp). Die Verkultung des Glaubens war eine Abkehr von Jesus, der das Heil entsakralisiert hatte (Joseph Moingt) und widersprach dem Reich-Gottes-Verständnis, das mit keinem Element einer traditionellen Religion wie Bekenntnis, Kult, priesterliche Vermittlung oder Trennungen von sakral/profan bzw. rein/unrein verbunden war. Der in der Gerichtsrede des Matthäus (vgl. Mt 25,31-44) bezeugte viktimozentrische Humanismus der Praxis (Urs Eigenmann) wurde zur Reichsreligion verkehrt.

Wenden wir uns nach dieser historischen Skizze dem Konzil von Nizäa zu, das «als erstes ökumenisches Konzil zu welthistorischer Bedeutung» (Hartwin Brandt) gelangte. Nach Justin und den alexandrinischen Theologen Klemens und Origenes kam es zum «trinitätstheologischen Streit des vierten Jahrhunderts» (Charles Pietri/Christoph Markschies). Zentrale Akteure waren auf der einen Seite der Presbyter Arius, der die «Wesensgleichheit und Wesensgleichrangigkeit zwischen Gottvater und Gottessohn» bestritt und auf der anderen Seite zunächst Bischof Alexander von Alexandrien und ab 328 dessen Nachfolger Athanasius, die sie bejahten. Angesichts «der Schärfe der Auseinandersetzung» (Charles Pietri/Christoph Markschies) berief Kaiser Konstantin 325 das Konzil von Nizäa ein. Als Bischof aller Untertanen eröffnete er es und promulgierte seine Beschlüsse zu Reichsgesetzen (Josef Wohlmuth). Mehr Einheit von Imperium und Kirche geht nicht. «Die Christianisierung des Imperiums war in Wirklichkeit eine Imperialisierung des Christentums» und dessen «Thermidor» (Franz Hinkelammert).

5 Das nizänische Credo als personalistische Begrenzung des Glaubens mit einer tragischen Seite

Das Konzil von Nizäa verabschiedete ein Glaubensbekenntnis, im Folgenden Nizänum genannt, dem «der Charakter einer dogmatischen Definition zukommt» (Karl Baus/Eugen Ewig) und das «nizänische Christentum» (Daniel Boyarin) begründete. Im Licht der Bibel als norma normans non normata für den Glaube und die Theologie zeigt sich: Das Nizänum bekennt mit dem «einen Gott, Vater, Allherrscher, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren» nicht den biblisch bezeugten Gott. Dieser offenbarte angesichts des Elends, der Klagen und des Leids seines Volkes in Ägypten seine solidarische Wo- und seine befreiende und beauftragende Wie-Identität. Er stieg herab, um das Volk der Hand der Ägypter zu entreissen und es in ein schönes Land hinaufzuführen (vgl. Ex 3,7 f.), sandte Mose zum Pharao und trug ihm auf, sein Volk aus Ägypten herauszuführen (vgl. Ex 3,10). Die Namensoffenbarung Jahwes in Ex 3,14 «Ich werde da sein, als der ich da sein werde» (Übersetzung Martin Buber) darf nicht losgelöst von den vorangehenden Versen ontologisierend missverstanden werden. Im Namen des Exodusgottes wurden religiös-bekenntnisbezogene Gebote und ethisch-handlungsrelevante Verpflichtungen formuliert (vgl. Ex 20-22). Der Gott des Nizänums steht nicht auf der Seite der Unterdrückten, Hungernden, Gefangenen, Blinden, Gebeugten, Fremden, Waisen und Witwen (vgl. Ps 146, 7-9). Er ist ein Gott der Philosophen und nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Blaise Pascal). Das Nizänum bekennt mit dem «einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, geboren aus dem Vater als Einziggeborener, […] wesensgleich mit dem Vater, […] der Fleisch wurde und Mensch, gelitten hat und auferstanden ist am dritten Tag, aufgestiegen ist und in die Himmel kommt, zu richten Lebende und Tote» nicht den Jesus von Nazaret der Evangelien. Dieser kündigte das nahe gekommene Reich Gottes an, forderte zur Umkehr und zum Glauben an das Evangelium auf (vgl. Mk 1,14 f.), rief JüngerInnen in seine Nachfolge (vgl. Mk 1,16 par), sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und Kranke zu heilen (vgl. Lk 9,2) und lud die Seinen ein, zuerst das Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit zu suchen (vgl. Mt 6,33).

Das Bekenntnis zu einem Gott ohne die mit dem Glauben an den Gott des Exodus verbundenen Verpflichtungen und zu einem Jesus Christus ohne Reich-Gottes-Bezug und Einladung zu seiner Nachfolge ist eine «personalistische Begrenzung des Glaubens» (Jon Sobrino). Es ist «billige Gnade als Gnade ohne Nachfolge» (Dietrich Bonhoeffer). Das hatte zur Folge, dass der christliche Glaube Jahrhunderte hindurch nicht gegen Verhältnisse protestierte, die unvereinbar mit dem Reich Gottes sind. Im Zusammenhang mit der von Papst Alexander VI. in der Bulle Inter Caetera vom 4. Mai 1493 im Namen des orthodoxen Glaubens legitimierten gewaltsamen Ausbreitung des Christentums in den neuen Ländern ist von «Nizäa als Tragödie» bzw. der «’tragischen Seite’ von Nizäa» (Steven Battin) die Rede. «Wenn Nizäa so zentral für die Glaubensidentität ist, warum scheint es dann kein Potential für motivierende Interventionen gegen Gräueltaten in der gesamten christlichen Geschichte und insbesondere gegen die Gräueltaten des Kolonialismus […] [wie] Ausbeutung, Versklavung und physischen und kulturellen Völkermord [zu haben]» (Steven Battin)? Die theologische Problematik des Nizänums zeigt sich auch in Bezug auf das theologische Axiom des Zusammenhangs von Gebetsgesetz (lex orandi) und Glaubensgesetz (lex credendi), wonach die «Regel des Betens die Regel des Glaubens bestimme» (LThK3, Bd. 6, Sp. 871); denn unter der wohl zu unterstellenden Voraussetzung, dass die Konzilsväter von Nizäa das Vaterunser mit der zentralen Bitte um das Kommen des Reiches Gottes gebetet haben, dieses Reich Gottes aber im Nizänum und in allen folgenden Konzilien bis und mit dem Vatikanum I nicht einmal erwähnt wird, entspricht die lex credendi des Nizänums ohne Reich Gottes nicht der lex orandi im Vaterunser mit dem Reich Gottes.

6 Das Nizänum als Begründung einer idolatriekompatiblen Orthodoxie

Mit dem Aufweis der «personalistischen Begrenzung des Glaubens» als «Tragödie von Nizäa» ist die theologische Analyse des Nizänums noch nicht bis zum innersten Kern vorgestossen. Soll wirklich die Heilige Schrift die Seele der Theologie und die Bibel die norma normans non normata sein, muss ein zentrales Moment des kategorialen theoretischen Rahmens der Bibel in die Reflexion einbezogen werden, das dem griechischen Denken allerdings völlig fremd ist. Gemeint ist der Götzendienst bzw. die Idolatrie. In der Bibel besteht der zentrale Gegensatz zum Glauben an Gott nicht in der Leugnung seiner Existenz. Nicht um Theismus oder Atheismus geht es. Vielmehr steht biblisch in striktem Gegensatz zum Glauben an den Gott des Lebens die Duldung oder Verehrung von Götzen des Todes. «In der Bibel begegnen uns zwei grundlegende Formen der Idolatrie: Idolatrie durch Verkehrung und Idolatrie durch Ersetzung» (Pablo Richard). Idolatrie durch Substitution wird von den Propheten Jesaja und Jeremia beschrieben (vgl. Jes 44,9-19; Jer 10,1-5) und ist in weisheitlichen Texten bezeugt (vgl. Ps 115,4-8; Weish 13-14). Götzendienst durch Ersetzung besteht darin, von Menschen geschnitzte oder gegossene Figuren anzubeten. Idolatrie durch Inversion geschieht in der Anbetung des goldenen Kalbes (vgl. Ex 32). Es ist ein Götzendienst innerhalb des Glaubens an Jahwe. «Das goldene Kalb wird nicht als ein ‘anderer Gott’ dargestellt auch will man mit dieser Statue nicht Jahwe bildhaft darstellen» (Pablo Richard). Es geht nicht um einen «anderen Gott», sondern um «Gott anders». «Das Volk will nicht mehr dem befreienden Gott nachfolgen, es fordert vielmehr, dass er sein Volk in seiner Unterdrückung begleitet» (Pablo Richard). Gott soll sein Volk nicht befreien, sondern in der Unterdrückung trösten. «Die Verehrung eines solchen Tröster-Gottes ist Götzendienst» (Pablo Richard).

Im Nizänum geht es um Idolatrie durch Inversion. Wie oben gezeigt, vertritt es eine als «tragische Seite» qualifizierte «personalistische Begrenzung des Glaubens». Wenn als Folge davon kritisiert wird, dass damit Verhältnisse toleriert wurden, die nicht dem Reich Gottes entsprechen (Jon Sobrino) oder eine genozidale Praxis ermöglicht hat (Steven Battin), kann dies nur mit der biblischen Kategorie der Idolatrie durch Inversion theologisch adäquat qualifiziert werden. Die Erkenntnis, dass «das Christentum die vielleicht einzige Weltreligion [ist], deren Orthodoxie sich bestimmt durch die Negation ihrer eigenen Ursprünge» (Franz Hinkelammert) kann theologisch so präzisiert werden, dass diese Negation spätestens seit dem Konzil von Nizäa durch die Formulierung einer idolatriekompatiblen Orthodoxie erfolgte. Vor diesem Hintergrund muss auch die Formulierung im Nizänum, Jesus Christus sei wesensgleich (homoousios) mit dem Vater verstanden werden. Der griechische und nicht biblische Begriff wurde wohl auf Anordnung des ungetauften Kaisers eingefügt. Er ist Moment der personalistischen Begrenzung des Glaubens bzw. der Tragödie von Nizäa. Damit ist er auch Moment von dessen idolatriekompatiblen Orthodoxie. Er steht ausserhalb bzw. gegen den kategorialen theoretischen Rahmen biblischen Denkens und impliziert eine «Göttlichkeit Christi», auf die hin die Erzählungen der Evangelien und die Verkündigung der Apostel nicht ausgerichtet waren (Joseph Moingt/Jon Sobrino). Vor diesem Hintergrund ist das Nizänum der Gründungstext eines lehramtlichen Denkkollektivs mit einem idolatriekompatiblen Denkstil.

Zu den verheerenden Folgen von Nizäa gehört für die Juden ihre Diffamierung, wenn in einem Brief des Konzilsvorsitzenden die Rede vom «verhassten Judenpack» ist (Klaus Martin Girardet). Die Ablehnung der Juden wurde zu deren Vernichtung radikalisiert, indem der Kreuzestod Jesu uminterpretiert wurde. War dieser für seine Jüngerinnen und Jünger ein Gründungsmartyrium, das sie ermutigte, Jesus nachzufolgen, wurde sie für das Bündnis von Kirche und Imperium zum Gründungsmord, der begründete, die vermeintlichen Gottesmörder und deren Nachkommen zu ermorden (Franz Hinkelammert). Der christliche Antijudaismus ist eine Folge der Konstantinischen Wende und mitverantwortlich für die Shoah und die bis heute anhaltende Diskriminierung von Jüdinnen und Juden. Erst die Erklärung Nostra aetate des Vatikanum II sagte jeder Form von Antijudaismus ab.

Nach dem Konzil von Nizäa gingen die theologischen Debatten weiter. Auf dem von Kaiser Theodosius auf das Jahr 381 einberufenen Ersten Konzil von Konstantinopel wurde in dessen «Symbol der 150 Väter von Konstantinopel» der «göttliche Charakter auch für den Heiligen Geist in Anspruch genommen» (Karl Baus/Eugen Ewig) und damit die Lehre vom dreieinen Gott verbindlich formuliert. Sie gilt als «das entscheidend und unterscheidend Christliche» (Jürgen Werbick) und «als das ’Zentralmysterium des Christentums’, [obwohl] […] die Heilige Schrift des Neuen Testaments ein Dogma oder eine explizite Lehre von der Trinität nicht kennt, auch wenn man in ihr den ‘Wurzelgrund’ für das Dogma suchen muss» (Franz Josef Schierse). Vor diesem Hintergrund wird die Einschätzung verständlich, wonach das christologische (und theologische) Denken spätestens seit dem Konzil von Nizäa darin bestand, «eine theologische Vernunft zu pflegen und auf eine bestimmte Weise zu argumentieren, die im Wesentlichen von den Anforderungen eines Denkens bestimmt ist, das von Mal zu Mal mehr sich selbst zum Gegenstand hat» (Jon Sobrino).

7 Innere Zerrissenheit des Christentums bis in die Gegenwart hinein

In den ersten Jahrhunderten entwickelte die Reich-Gottes-Bewegung nacheinander zwei unterschiedliche Selbstverständnisse. Zunächst ein skriptural-bibelbezogenes durch die Festlegung des Kanons der biblischen Schriften. Danach mit Beginn auf dem Konzil von Nizäa ein magisterial-dogmatisches. Spätestens seit der Konstantinischen Wende und dem Konzil von Nizäa muss zwischen einem prophetisch-messianischen, am kategorialen Rahmen der Bibel orientierten Christentum und einer lehramtlichen, dem kategorialen Rahmen griechischer Philosophie verpflichteten imperial-idolatriekompatiblen Christenheit unterschieden werden (Urs Eigenmann). Dieser Unterscheidung entsprechen jene von echtem und entstelltem Christentum (Ernst Bloch) bzw. von befreiender und dekorativer Theologie (Franz Hinkelammert). Dass die «Christianisierung des Imperiums in Wirklichkeit eine Imperialisierung des Christentums ist», zeigte sich in einem kaiserlichen Edikt von 333, in dem den Besitzern von Schriften Andersgläubiger die Todesstrafe angedroht wurde (Klaus Martin Girardet). Fünf Jahre nach der Etablierung des Christentums zur Staatsreligion durch Kaiser Theodosius wurde im Jahr 385 in Trier ein Prozess gegen den kirchenkritisch-aszetischen Bischof Priszillian aus Spanien und dessen Anhänger geführt. Sie wurden trotz des Protestes der Bischöfe Martin von Tours und Ambrosius von Mailand wegen Magie zum Tod verurteilt und hingerichtet. Zum ersten Mal wurden Christen nicht mehr von heidnischen Römern exekutiert, sondern jetzt liessen Christen Christen ermorden. Von da an zog sich eine blutige Spur durch die ganze Geschichte aller Konfessionen. Erinnert sie hier nur an zwei von der Kirche Heiliggesprochene. Der Kreuzzugsprediger Bernhard von Clairvaux erklärte: «Ein Ritter Christ […] tötet mit gutem Gewissen, noch ruhiger stirbt er. Wenn er stirbt, nützt er sich selbst; wenn er tötet, nützt er Christus. […] Der Tod, den er verursacht, ist Christi Gewinn; wenn er ihn erleidet, sein eigener.» Der Kontroverstheologe und Jesuit Robert Bellarmin rechtfertigte die Verbrennung von Häretikern.

Bis in unsere Gegenwart hinein ist das Christentum zerrissen: In der römisch-katholischen Kirche zeigt sich dies auf höchster hierarchischer Ebene. Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. stellte 2007 im ersten Teil von Jesus von Nazareth zunächst fest: «Der zentrale Inhalt des ‘Evangeliums’ lautet: Das Reich Gottes ist nahe.» Dann aber erklärte er: «Jesus verkündet […] ganz einfach Gott […]. […] Er sagt uns: Gott gibt es.» Ratzinger/Benedikt XVI. nahm damit eine idolatriekompatible «personalistische Begrenzung des Glaubens» vor. Er ging aber noch einen Schritt weiter, indem er der «Regno-Zentrik» eine beunruhigende Nähe zur dritten Versuchung Jesu (vgl. Mt 4,8-10) unterstellte. Er zitierte den Text aus Matthäus aber nicht, sondern paraphrasierte ihn bloss, drehte dabei aber dessen Sinn um. Bei Matthäus bietet der diabolos Jesus «alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht» an. Jesu Antwort: «Weg mit dir, Satan». Für Ratzinger meint das Angebot des Teufels aber «die ganze Erde in einem grossen Reich des Friedens und des Wohlstands vereinigt». Der Name des Teufels mit diesem Angebot von Frieden und Wohlstand ist nicht Satan, sondern Luzifer. Luzifer war in der alten Kirche ein Taufname, ein Kirchenpatron in Cagliari und der Name eines dortigen Bischofs. Spätestens im 10. Jahrhundert ist Luzifer als Teufel im Zusammenhang mit dem Vorwurf, Johannes XII. habe es mit diesem getrieben, die Rede (Daniel-Rops). Zum besseren Verständnis der Unterscheidung: Satan heisst der Teufel der Armen, da dieser für den Erhalt der Welt steht, unter der sie leiden. Luzifer heisst der Teufel der Reichen, da er für eine Veränderung der Welt steht, von der sie profitieren.

Demgegenüber erklärte Papst Franziskus in seinem programmatischen apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium von 2013: «Aus der Lektüre der Schrift geht […] klar hervor, dass das Angebot des Evangeliums nicht nur in einer persönlichen Beziehung zu Gott besteht. […] Das Angebot ist das Reich Gottes (vgl. Lk 4,43). […] Suchen wir sein Reich: ‘Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen […]’ (Mt 6,33). Der Plan Jesu besteht darin, das Reich seines Vaters zu errichten; er verlangt von seinen Jüngern: ‘Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe’ (Mt 10,7) (EG 180, Hervorhebungen im Original). In diesem Sinn bedeutet für Franziskus «Evangelisieren […] das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig machen» (EG 176). Weiter führte er aus: «Es genügt, in der Heiligen Schrift zu blättern, um zu entdecken, wie der gute himmlische Vater auf den Schrei der Armen hören möchte – ‘Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Lied. Ich bin herabgestiegen, um sie zu befreien […] und jetzt geh! Ich sende dich’ (Ex 3,7-8)» (EG 187). Mit diesen Ausführungen und Zitaten hat Papst Franziskus Theologiegeschichte geschrieben; denn mit ihnen positionierte er sich als wohl erster Papst in der Geschichte 1688 Jahre nach dem Konzil von Nizäa ausdrücklich gegen die von diesem magisterial festgeschriebene «personalistische Begrenzung des Glaubens» als «tragische Seite von Nizäa» und kehrte zurück zu einer skripturalen, am kategorialen theoretischen Rahmen der Bibel orientierten Theologie. Wenn hier von Theologiegeschichte bewusst im Sinn eines grossen Wortes die Rede ist, erscheint dies insofern gerechtfertigt, als unter dem Stichwort «Gott» in den beiden als repräsentativ geltenden Lexika LThK3 und RGG4 die Stelle Ex 3,7-10 nicht einmal erwähnt wird. Dass sich Papst Franziskus der methodologischen Problematik bewusst war, zeigt der Vergleich der «Enzyklika der vier Hände» Lumen Fidei, deren Text er von Benedikt XVI. übernommen hatte (vgl. LF 7), mit seinen Ausführungen in Evangelii Gaudium. Lumen Fidei behauptet, der «Dialog mit der hellenistischen Kultur [gehört] zum Eigentlichen der Schrift» (LF 29) und «[d]ie Begegnung der Botschaft des Evangeliums mit dem philosophischen Denken der Antike […] begünstigte eine fruchtbare Wechselbeziehung zwischen Glaube und Vernunft» (LF 32). Die methodologische Problematik in der Verbindung von biblischem Denken und griechischer Vernunft wird nicht gesehen. Vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen von Papst Franziskus in Evangelii Gaudium zu lesen. Darin stellt er fest, dass «das Christentum […] nicht über ein einziges kulturelles Modell [verfügt]» (EG 116) und erklärt: «Es würde der Logik der Inkarnation nicht gerecht, an ein monokulturelles und eintöniges Christentum zu denken» (EG 117). «Wir können nicht verlangen, dass alle Völker aller Kontinente in ihrem Ausdruck des christlichen Glaubens die Modalitäten nachahmen, die die europäischen Völker zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte angenommen haben, denn der Glaube kann nicht in die Grenzen des Verständnisses und der Ausdrucksweise einer besonderen Kultur eingeschlossen werden» (EG 118). Mit diesen methodologischen Reflexionen erweist sich Papst Franziskus als ein Theologe von Format.

In den Kirchen der Orthodoxie vertreten mit Kyrill von Moskau und Bartholomaios von Konstantinopel ebenfalls auf höchster hierarchischer Ebene zwei Patriarchen gegensätzliche Positionen angesichts von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Anlässlich eines Jahrestages der Krimannexion zitierte Putin vor laufender Kamera in idolatrischer Weise aus dem Johannesevangelium: «Es gibt keine grössere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt» (Joh 15,13). Demgegenüber bezeichnen in der 2022 veröffentlichten «Erklärung zur Lehre von der ‘Russischen Welt’ (Ruskij Mir)» orthodoxe Theologen die von Putin und Kyrill als Hauptbegründung angeführte Lehre von der «’Russichen-Welt’-Ideologie» als «falsch, abscheulich und unchristlich». Wird sie befolgt, «hört die orthodoxe Kirche auf, die Kirche des Evangeliums Jesu Christi […] zu sein».

In christlichen Denominationen der USA stehen sich in Bezug auf Donald Trump die Positionen des Reverend Lorenzo Semell, der Trumps Politik befürwortet, und jene der Bischöfin Mariann Edgar Budde gegenüber, die Trump nach dessen Amtsübernahme ins Gewissen redete. Budde hatte bereits vor der Wahl von Trump dessen Benutzung der «Bibel […] für eine Botschaft, die völlig im Gegensatz zu den Lehren Jesu steht,» als «frevelhaft» bezeichnet. Unter Trump kommt ein «christlicher Nationalismus an die Macht», der massgeblich vom Juristen Russell Vought formuliert wird, dem Direktor der Budgetbehörde (Sebastian Moll). Für den schwarzen Theologe William Barber vertreten die christlichen Nationalisten eine «Perversion des christlichen Glaubens», weil sie «Hass und Gewalt an die Stelle von Nächstenliebe und Mitgefühl» setzen. In diesem Sinn hat Papst Franziskus in einem Brief an die US-amerikanischen Bischöfe unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Buch Exodus «den Beginn eines Programms zur Massenabschiebung» als Krise bezeichnet, die «die Würde vieler Männer, Frauen und ganzer Familien» verletzt. Seines Erachtens dient es dem Gemeinwohl, wenn ein konsequenter Rechtsstaat für die «Schwächsten, Schutzbedürftigsten und Verletzlichsten» eintritt.

Schluss

Wir leben in einer Welt globalisierten Götzendienstes der Verkehrung und der Ersetzung. Die sich idolatrisch auf Gott berufende Pax Americana steht der sich idolatrisch christlich nennenden Pax Russica gegenüber. Beide sind zusammen mit der ganzen übrigen Welt Konkurrenten der kommunistischen Pax Sinica. Alle aber sind eigebunden in die Pax Capitalistica mit einem – gemäss Papst Franziskus – «Fetischismus des Geldes» (EG 55) und einer «Wirtschaft der Ausschliessung, [die] tötet» (EG 53). Angesichts dieser Idolatrien aber schweigt die in Nizäa begründete Orthodoxie, weil ihr kategorialer theoretischer Rahmen die Idolatrie nicht kennt. Das ist die tragische Seite der «welthistorischen Bedeutung» des Konzils von Nizäa.

Dr. Urs Eigenmann, Februar 2025

Literaturhinweise: Urs Eigenmann/Kuno Füssel/Franz J. Hinkelammert (Hrsg.), Der himmlische Kern des Irdischen. Das Christentum als pauperozentrischer Humanismus der Praxis, Luzern 2019, 22025; Jon Sobrino, Exkurs Das Christentum in der griechisch-römischen Welt, in: ders., Der Glaube an Jesus Christus. Eine Christologie aus der Perspektive der Opfer, Herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Knut Wenzel, Übersetzt von Knut Wenzel, Ostfildern 2008, 363-386; Steven Battin, Nizäa als Symbol des Glaubens und Symbol der Tragödie?, in: Concilium 61 (2025) 95-102.

Urs Eigenmann, Autor des Artikels und Theologe, hat der Veröffentlichung seines jüngst erschienen und wichtigen Beitrages zur laufenden Diskussion zum 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nizäa auf der Webseite des Pastoralraumes der Region Aarau zugestimmt. Dafür sei ihm herzlich gedankt.

Peter Bernd

Revolution im Himmel

Was heisst schon "wie im Himmel so auf Erden"

Ausschnitt eines gedruckten Leporellos der Gesamtschau der Apokalypse des Schweizer Malers Anton Mutter. (Foto: P. Bernd)

Revolution im Himmel

Was heisst schon «wie im Himmel so auf Erden»